摘要:黄庭坚律赋仅有两篇,分别为《位一天下之动赋》及《春秋元气正天端赋》,今存《山谷别集》,惟黄㽦《山谷年谱》及今人皆未系年,后人亦几无论之者。采用双向互证的方法,一方面可从北宋科举试赋推测二赋撰作年代,并按律赋体例对之略加评骘,另一方面可反过来再从二赋引证、反证与廓清长期以来有关北宋科举试赋的若干成说。

关键词:黄庭坚;律赋;北宋;科举;双向互证

一、问题之提出:两篇不明的黄庭坚律赋

与其他北宋文人相比,黄庭坚一生作赋数量不多,尤其是律赋。正如清人李调元所说:

宋人律赋篇什最富者,王元之、田表圣及文、范、欧阳三公。他如宋景文、陈述古、孔常父、毅父、苏子容之流、集中不过一二首。苏文忠较多于诸公,山谷、太虚,仅有存者。[1]

不但如此,黄庭坚的赋作本身亦较少受人注视。[2]今据《山谷别集》收律赋两篇,分别为《位一天下之动赋》及《春秋元气正天端赋》。陈元龙《历代赋汇》曾将二赋辑入集中,《佩文韵府》卷六三“归治”更引《位一天下之动赋》,可知二赋价值不容忽视。考《四库提要》谓“《别集》,即㽦所编,所谓内阁钞出宋蜀人所献本者也……《别集》编于淳熙九年”,[3]则知二赋系黄庭坚从侄孙黄㽦所辑佚。四库馆臣又称“《年谱》则编于庆元五年。盖《外集》继《内集》而编,《别集》继《内》《外》两集而编,《年谱》继《别集》而编”,[4]如果按此再检黄㽦《山谷年谱》,反而于二赋并未系年,即便今人也大多无从判断。[5]对此,有学者推测:

《位一天下之动赋》《春秋元气正天端赋》,《山谷年谱》未予系年, 估计是黄庭坚于嘉祐八年(1063)和治平三年(1067)两次赴京应礼部试时所作。[6]

先不说或许一时失察,治平三年当作1066年,治平四年方1067年,所谓二赋作于嘉祐八年及治平三年,背后理据仍语焉不详,而且说法似可商榷。笔者认为,我们不妨利用双向互证法,一方面从北宋科举试赋推测二赋之撰作年代,另一方面又从二赋反过来检视、廓清黄庭坚及北宋科举、律赋等长期以来的若干成说。

作为独特的文体,律赋不仅与北宋科举有非常紧密的关系,而且在北宋科举中更是举足轻重。诚如《宋史‧选举志》所载,北宋科举中的进士须试诗、赋、论各一首。[7]如果再从欧阳修称“自科场用赋取人,进士不复留意于诗,故絶无可称者”,[8]以及刘克庄所说“本朝亦以诗赋设科,然去取予夺,一决于赋,故本朝赋工而诗拙。今之律赋,往往造微入神”,[9]则知诗、赋、论三者中,时人似更重赋。

问题是:何以科举偏偏重赋?从根本上说,律赋具有极为严格的格律要求,而格律作为考试文体的外在形式,程文指标相对清晰,容易供人模仿学习,乃至考核评骘。所谓程文指标,日人铃木虎雄曾将之概括为“音律”与“对偶”两点,称“律赋者,实尚音律谐协,对偶精切者也”“以于押韵为设制限,而采用于官吏登用之试也”。[10]

具体来说,“音律”难度在于八韵。士子试赋所押八韵,主要来自题中八字及该八字所属韵部之字。例如唐人黎逢《通天台赋》,即“以‘洪台独出,浮景在下’为韵”,[11]正文押韵即用此八字及其韵部所限韵字。又如宋人苏轼《明君可与为忠言赋》以“明则知远,能受忠告”为韵,《通其变使民不倦赋》以“通物之变,民用无倦”为韵,也是同一道理。[12]那末,八韵有没有顺序要求?铃木虎雄说“以所与韵各字,与所与依同样顺序而押之,谓之依次用;不必从其顺序谓之不依次用,或曰任用。依次,不依次,试验官命之”。[13]其实,所谓“依次”与“不依次”,即与和诗中的“次韵”与“用韵”概念相同。试赋不仅以题为韵,其中次序更有定式,例如宋人李焘曾言“太平兴国三年……诏自今广文馆及诸州府、礼部试进士律赋,并以平仄依次用韵”。[14]此外,李调元《赋话》曾引《偶隽》称早在唐代试赋须守“日暮许烧烛三条”之时限规定,[15]要在限时之内,用八韵平仄相间,并作对偶应题之文,即便如“才思艳丽,工于小赋”的温庭筠,在“多为邻铺假手”时仍须“八叉手”而撰就律赋,[16]其难度可以想见。既然北宋试赋继承自中晚唐,北宋考场士子试赋时所遇到的音律掣肘也自必无异。

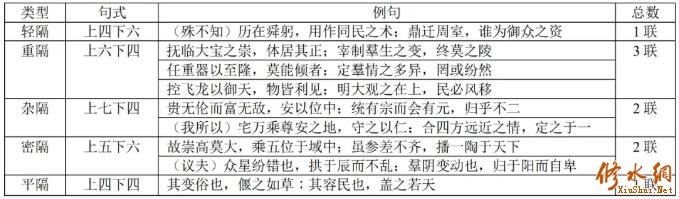

律赋另一个难度,在于“对偶”句式比其他文体更为繁复。今据唐人佚名《赋谱》载“凡赋句有壮、紧、长、隔、漫、发、送合织成,不可偏舍”[17]——所谓“壮”即三字句;“紧”即四字句;“长”即上二下三,间亦有变化;“隔”即隔句对;“漫”即散句,少则三四字,多则两三句;“发”即发端词,有原始、提起、取寓三种;“送”结尾助词。实际上,对偶才是律赋的重要构成主体,其中对偶中的隔句对,更可谓重中之重,《赋谱》即将之分为“轻隔”“重隔”“疏隔”“密隔”“平隔”及“杂隔”六种,六种之中尤以“轻隔”“重隔”为最,“杂隔”次之,“疏隔”“密隔”再次之,“平隔”则为最下。[18]总而言之,如果从操作难度来说,毫无疑问,对偶以隔句对为最,隔句对则在于字数之愈多者。北宋试赋既然源自唐代律赋,北宋试赋对偶要求之严格,亦当如是观。

当然,铃木虎雄所言也不尽准确,因为试赋指标根本不限于“音律”与“对偶”。考南宋郑起潜《声律关键》开首有五诀,即“一认题”“二命意”“三择事”“四琢句”“五押韵”,[19]另外又有“破题句”“虚实句”“大结句”等说,以此则知“音律”与“对偶”只不过是试赋最基本而重要的判准而已。[20]

话虽如此,诗也不能说没有具备“音律”与“对偶”这两个要素,何以北宋科举偏偏重赋,而非重诗?我们从前文所述有关试赋的具体要求,明显可见,相对于诗,赋体更能评骘士子能否在极度规范的情境下,兼顾文字的驾驭与思想的驰骋,也就是所谓的“因难见巧”——且不说试赋内容大多与经学有关,单从艺术形式来看,律赋在声律、对仗之外,其篇幅比诗更长,句式也比诗多元化,用典更比诗为之讲究,三者又具有极为严谨的文体规范,而如此规范的文体又必须在规定的时限内一蹴而就、倚马千言,足见作为考试文体的律赋,主要用来评骘作为创作者的士子,能否在极度压缩、遵守规则的特殊情境下,披着一身枷锁而又能够戴着脚镣跳舞,一逞个人的书卷和才情,体现思想的广度和深度。其实,北宋科举之所以重赋,还有一个更实际的目的,就是便于评选。对此,学者许结曾结合律赋特点与考试操作,指出“在规范时就要对考试文体进行选择,所以他们选择了从骈赋发展而来的律赋,因为它有一个比较好的标准,讲究声律、对仗,便于评判。而律赋的格局不像骈赋那么大,骈赋有时大得像汉大赋一样,而律赋基本都是小篇,因为便于考试”,[21]其说极为的当。须知道,考官面对俨如海量的考卷,而作为外在评该指标的“音律”与“对偶”对于考官来说根本清晰易见,从而便于争取在短时间内更有效率地将所有考卷逐一筛选裁汰,乃至分辨作品的高下优劣。南宋谢谔即曾夫子自道称“每考校赋卷子,必先看第一、第二韵”,[22]虽然指向的是南宋,但毕竟心理攸同,理应同样指向北宋考官的共同心理与实际操作,更何况宋代政治主导与凌驾一切,在上者“科场用赋取人”“去取予夺,一决于赋”,在下者也就自然与之宛若桴鼓相应,“不复留意于诗”乃至“赋工而诗拙”。

作为典型的传统士人,黄庭坚本人受制约于外在的北宋科举制度,自然不可能脱离于其与科举及试赋之间的密切关系而独善其身。黄庭坚前期的自我人生设计,明显对准北宋科举制度的要求。由于北宋试赋内容多考经学义理,黄庭坚也就自幼诵习经籍。王暐《道山清话》即载:

黄庭坚年五岁已诵五经。一日问其师曰:“人言六经,何独读其五”,师曰:“《春秋》不足读”,庭坚曰:“是何言也?既曰经,何得不读?”,十日成诵,无一字或遗。[23]

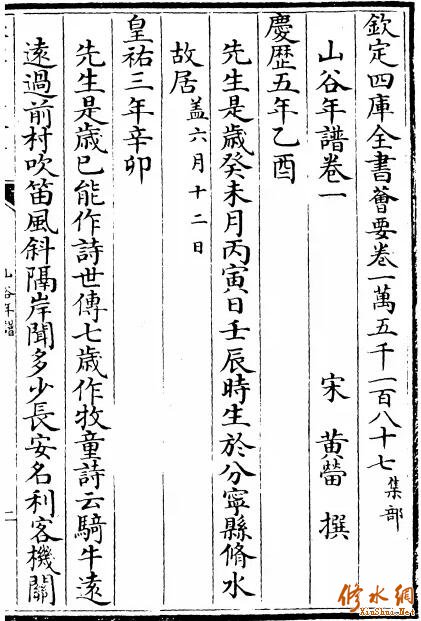

此事可系于皇祐元年(1049)。我们再沿黄㽦《山谷年谱》考察,据当中所载嘉祐八年(1063)“以乡贡进士入京师”,治平元年(1064)“以赴礼部试尝留京师”,治平三年(1066)“再赴乡举”,治平四年(1067)“以赴礼部试留京师,登张唐乡榜第三甲进士第”,[24]可知山谷自皇祐元年至治平四年的十八年间决意一登龙门的思想轨迹。

今考山谷赋,计有《寄老庵赋》《休亭赋》《江西道院赋》《苏李画枯木道士赋》《东坡居士墨戏赋》《别友赋送李次翁》《白山茶赋》《对青竹赋》《煎茶赋》《苦笋赋》《刘明仲墨竹赋》《放目亭赋》《位一天下之动赋》《春秋元气正天端赋》《书刑居实南征赋》《跋东坡书远景楼赋》《书枯木道士赋》等。[25]以上诸赋,仅《位一天下之动赋》《春秋元气正天端赋》为律赋,而且涉及经义。如上所述,北宋试赋内容多与经义有关,清人陈元龙《历代赋汇》收二赋时,分别列入卷四一及卷四四“治道”,正好揭示二赋与北宋科举试赋之涉及经义治道的题目内容性质完全脗合。准此,我们有理由相信二赋乃山谷试赋之作。

有趣的是,作为试赋之作的《位一天下之动赋》《春秋元气正天端赋》,均收于《山谷集》的别集,却非内集或外集。考《山谷别集》乃黄㽦,即黄庭坚表弟黄叔敖之孙手编。据别集自跋称“凡真迹藏于士大夫家及见诸石刻者,咸疏于左”,考虑到黄㽦有接触家藏或家传的真迹、石刻资料等便利条件,[26]以资鉴证,二赋收入别集,自当实为山谷所作。

饶是如此,宋代科举场屋之文不得外泄,乃至有“举人纳试卷,内臣收之”[27]与“御试卷子并録本于真宗影殿前焚烧,制举登科者亦然”[28]等严格规定,而“卷子出外”在有宋一代更被视为“举人之弊”,[29]那又如何解释二赋能够流传下来并收入别集当中呢?笔者认为,较有可能是黄庭坚凭其记忆在试赋之后将应考之文私下背录,而二赋却又未收入山谷之甥洪炎所编的内集,亦即“庭坚手定之内篇”,反而最终为黄㽦编入别集。[30]个中缘由,究竟是避免引起“卷子出外”犯禁的嫌疑?抑或黄庭坚本身并不重视二赋?还是科举之文在宋代不受重视?又或者出于其他原因?恐怕无从稽考。

今就所见,二赋版本明显出现异文,这关系到下文对二赋的评价与系年问题,故此必须厘清。二赋收于别集,而收别集的黄庭坚文集则大概有以下四个版本:

(一)明弘治叶天爵刻、嘉靖六年乔迁余载仕重修本,即嘉靖本《豫章先生文集》;

(二)李友梅万历四十二年(1563)续刻,即万历本《重刻黄文节山谷先生文集》;

(三)四库本。《四库提要》于“山谷内集三十卷、外集十四卷、别集二十卷、词一卷、简尺二卷、年谱三卷”下注“安徽巡抚采进本”,至于此采进本版本来源则不详;

(四)清乾隆三十年(1765)缉香堂刊《宋黄山谷先生全集》。

以上四种版本,学者黄宝华通过考证,认为嘉靖本较优,万历本则比嘉靖本劣,[31]而四种别集版本,二赋亦有文字异同:《位一天下之动赋》“其容民也,盖之若天”的“若天”二字,嘉靖本、四库本作“若天”,缉香堂刊本作“如天”;“定羣情之多异,罔或纷然”的“纷然”二字,四库本作“纷纭”,嘉靖本及缉香堂刊本作“纷然”。至于《春秋元气正天端赋》,“遵余制以昭其法”的“余”字,四库本作“周”,嘉靖本及缉香堂刊本作“余”;“不正其端,则其功或息”的“息”字,四库本作“怠”,嘉靖本及缉香堂刊本作“息”;“论主道则莫与之大”的“主”字,嘉靖本、四库本及缉香堂刊本作“主”。[32]笔者的看法是:由于嘉靖本较早,而且其他版本令原句出现不对偶,以至较严重的出韵情况,故当以嘉靖本为据。

(一)《位一天下之动赋》[33]

此赋主要论圣之位一、崇、正、静、寡、仁义等,可以教化下民,以至驾驭下民之变动。

先看全赋八韵情况,具体如下:

观乎全赋的对偶句,其中难度较高的隔句对之使用颇不匮乏,可分为以下五种类型(按律赋所重视之对偶类型排序,括号为句中发端词,下同):

与此同时,赋中对偶句更用事。如“其变俗也,偃之如草;其容民也,盖之若天”,出句用《孟子‧滕文公上》“君子之德,风也;小人之德,草也。草尚之风必偃”,对句用《汉书‧高后本纪》“凡有天下治万民者,盖之如天”;又如“一化远近,同心幅员”,对句用《尚书‧泰誓》“予有乱臣十人,同心同德”;复如“控飞龙以御天,物皆利见;明大观之在上,民必风移”,出句本《周易‧乾卦》“飞龙在天,利见大人”,对句则用《毛诗序》“先王以是经夫妇、成孝敬、厚人伦、美教化、移风俗”。[34]

整体上,全赋在章法结构上尚算严谨。破题句“众以一制,位以时乘”“齐天下之所动,非圣人而孰能”应题而直接。赋中更有虚实相间之笔,如果说“必据要会,以齐正雅”“是则制动居乎静,治众由乎寡”“故崇高莫大,乘五位于域中;虽参差不齐,播一陶于天下”为虚,那末,“操利势以独断,收治功于大全”则为实。不仅如此,山谷更能笔锋一转,其中“非得势以来服,虽严威而不率”“约之以刑或不至,驱之以善或不为”均反面论题。大结句“故圣人履盛位而立万国之中,以齐其动”呼应题目“位一天下之动”,其中的“动”为全赋末字,再次点题。

当然,该赋不是没有瑜中之瑕。例如“况兹蠢动之纷若,固頼圣神以一之”,虽然用韵,但“纷若”与“一之”略嫌失对——“纷若”为形容词,“一之”则为动词中的使动用法。又如“相夺以力,相蒙以利”,虚词“以”字重复固无不可,然“相”字则嫌未能避重字。

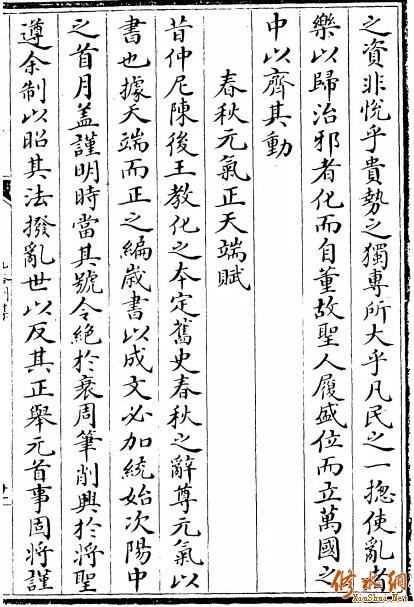

(二)《春秋元气正天端赋》

如果借何休注《春秋公羊传注疏》“《春秋》说云:‘以元之深,正天之端;以天之端,正王者之政’”语,全赋即论证此一命题。

与《位一天下之动赋》一样,此赋亦用八韵:

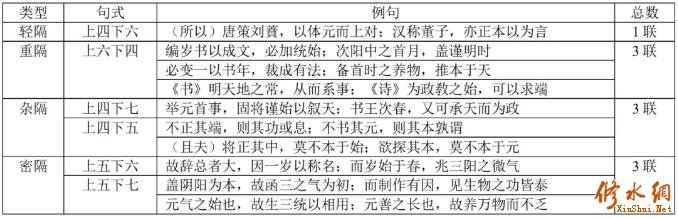

赋中对偶的情况又如何?考察全赋隔句对,情况如下:

在结构上,全赋不仅严密,而且灵活有致。譬如破题句“昔仲尼陈后王敎化之本,定旧史《春秋》之辞。尊元气以书也,据天端而正之”不但应题,起句“昔仲尼”,正正兼了“陈后王敎化之本”与“定旧史《春秋》之辞”两句的主语。又如中间部分“必变一以书年,裁成有法;备首时之养物,推本于天”,直接应题。复如大结句“何以太阳发于春乎,天者人君之检押” ,以漫句收笔,化虚用实,清人浦铣更标举“‘捡押’二字,唯东坡、山谷律赋中始用之”,[35]可见此赋之独特與鲜见。再加上“大哉!凡欲有为,莫不取法。元气之始也,故生三统以相用;元善之长也,故养万物而不乏”,其中“大哉”以漫句的方式,将之前的第七韵押寒、欢之韵,自然一转而为后文的第八韵押洽、狎、乏之韵,而且“元气之始也”“元善之长也”以句末词“也”为送句,文气由此前紧密的对偶句以至隔句对,一转变为漫句之散笔,这令行文上疏密有致。

应当承认,此赋並非没有不足,但充其量只在于“尊元气以书也,据天端而正之”“裁一字以垂训,惟万世之永赖”两联对偶不严,以及“元气之始也,故生三统以相用;元善之长也,故养万物而不乏”的“元”字重字。如此而已。

(三)《位一天下之动赋》与《春秋元气正天端赋》的联系

绾合二赋,无论是音韵、对仗、用典、结构等外在形式,还是经学、治道等思想内涵,均与北宋科举试赋创作要求极为脗合。

不过,二赋明显略有高下之分:《春秋元气正天端赋》比《位一天下之动赋》内容更为具体而不空泛,对偶(尤其是隔句对)、用典亦较多,富于变化。

究竟如何判断二赋的确实系年?考北宋试赋由礼部举行,再据黄㽦《山谷年谱》及郑永晓《黄庭坚年谱新编》:黄庭坚于嘉祐八年,得洪州第一;翌年治平元年春,方抵京赴礼部试,最终落第;治平二年(1065),自京师南归;治平三年,以《野无遗贤》等两首乡荐,膺首选,以应礼部试;治平四年春,赴礼部试留京师,登张唐乡榜第三甲进士第。据此可知,黄庭坚赴礼部试赋似仅两次——第一次是治平元年,时二十(虚)岁;第二次则是治平四年,时二十三(虚)岁。值得注意的是,《山谷年谱》曾载:

先生初冠,乡士省试后,与乔希圣诸公待榜。相传先生复在魁列,同舍置酒为庆。未几,有仆被发大呼而入,举三指以示众。问之,乃乔与同舍三人中选,先生则不预也。座上诸客,悉皆散去,至有流涕者,独先生饮酒自若。又与希圣同出观榜,愠结之色,畧不少见。

其中落榜的“初冠”之年,意谓男子年届二十始行冠礼之年,这正好对应治平元年黄庭坚二十(虚)岁。如前所述,既然北宋科举试赋须与经义有关,押韵须依《礼部韵略》,而《位一天下之动赋》《春秋元气正天端赋》二赋又符合以上条件,如是者,二赋必然是礼部试赋之作,而且必定作于治平元年与治平四年。至于二赋当中,孰先孰后?大概有以下三种可能,姑勿论三种可能本身仍存在一定的疑义:

第一,如果《山谷别集》所收二赋顺序编年,嘉靖本又能反映二赋原貌,然则《位一天下之动赋》作于治平元年,《春秋元气正天端赋》则作于治平四年。黄庭坚可能因《位一天下之动赋》内容平平而见黜。至于《春秋元气正天端赋》,虽然用了《礼部韵略》所不收的“完”字,但这在当时试赋是容许的。饶是如此,我们似乎无法解释《礼部韵略》附《韵略条式》所说“虽有程文优长,用字偶涉疑似,二司无以商较,又仓卒无所检据,扭于畏谨,或至闇行黜落,往往收平凡而退优异,深可悯惜……又有韵合押而《礼部韵》或不收者”[36]的现象。

第二,假设《山谷别集》所收二赋顺序编年,而四库本即“安徽巡抚采进本”才是二赋原貌的话,然则《位一天下之动赋》作于治平元年,《春秋元气正天端赋》则作于治平四年。其中《位一天下之动赋》“纭”字出韵,因为《礼部韵略》入上平二十文,而非下平一先、二僊。考魏泰《东轩笔録》载欧阳修曾“以落官韵而不收”,[37]范鎭《东斋记事》亦载“有名当时”的进士李廸也因“以赋落韵”而下第[38]等轶事,那末,山谷可能同样因《位一天下之动赋》“落韵”而见黜,甚至山谷可能自知试赋“落官韵”,发榜前自忖应会因而落榜,故此正如《山谷年谱》所载处之泰然、“饮酒自若”。话虽如此,从嘉靖本、缉香堂刊本及陈元龙《历代赋汇》均作“然”字而非“纭”,四库本恐怕不足为据。

第三,设若《山谷别集》非顺序编年,嘉靖本又能反映二赋原貌的话,则《春秋元气正天端赋》反而撰于治平元年,《位一天下之动赋》则系年于治平四年。山谷可能因《春秋元气正天端赋》“完”字不见于《礼部韵略》而黜落,此即一如前引《礼部韵略》附《韵略条式》所说。虽然如此,根据我们在前文的分析,《春秋元气正天端赋》整体上明显胜于《位一天下之动赋》。

对此,上述第一种情况应该较接近真相。[39]从文献角度来看,《山谷别集》既系黄庭坚从侄孙黄㽦所辑,而《别集》成书于《内集》《外集》之后,黄㽦更继《别集》而编《山谷年谱》,可见黄㽦应有编年意识,所编《山谷别集》理应尽可能顺序编年。与此同时,嘉靖本不但早出,而且从二赋异文来看,与其他版本对校,嘉靖本较少异文,相对可靠。

那末,我们如何解释《春秋元气正天端赋》“完”字不见载《礼部韵略》而又没有被黜落?今考《切韵》收“完”,入“寒”韵,《礼部韵略》于“寒”韵下即清楚注明“与欢通”,《宋史‧选举志》载词赋者许持《切韵》,[40]因此入“寒”韵的“完”字也就与入“欢”韵的“刊”“端”二字,同属相通的韵部而未算出韵,以此推知当时试赋可能不限于《礼部韵略》所收字。更何况,无论内容、对偶、用典抑或行文变化,《春秋元气正天端赋》确实比《位一天下之动赋》更胜一筹。

基于此,笔者推论:山谷治平元年赴礼部试赋,题为《位一天下之动赋》,尽管山谷早在嘉祐八年已得洪州第一,但正如《宋史‧选举志》载,北宋有糊名、誊录制度[41],已得洪州第一、颇有地方名声的少年山谷,治平元年试赋时并没有因作《位一天下之动赋》而中选。及至治平三年,山谷卷土重来,卒以《野无遗贤》等两首乡荐而应礼部试。治平四年试赋,题为《春秋元气正天端赋》,立登龙门。如是者,我们既可证明二赋作于嘉祐八年及治平三年之为误,亦可一改二赋长期处于“未编年”的不明状态而使其原貌重现。

两篇律赋,其重要性在于廓清律赋有否对黄庭坚产生甚么作用的问题。可以确定,二赋均作于山谷科举及第之前,而非期后。据现存文献所见,我们又未见山谷在二赋以外创作过其他以经义为内容的律赋。如果说,山谷治平四年是凭《春秋元气正天端赋》一赋及第,其后更如《山谷年谱》记载“调汝州叶县尉”,显而易见,以经义为内容的律赋具有获取利禄此一实际射利功能。但问题是:除了射利功能之外,还有其他更大的作用吗?诚然,律赋对山谷的文字驾驭能力必定起到一定的正面作用。须知道,赋难于诗,律赋又为赋体之难者,山谷由律赋再返回创作其他赋体乃至诗歌,理应由难返易而得到技艺上的提升。可是,山谷于治平四年试赋登第之后,直至熙宁五年(1072)任为北京国子监教授,期间五年文名应亦不彰。今据苏轼《答黄鲁直书》载:

轼顿首再拜鲁直教授长官足下:轼始见足下诗文于孙莘老之坐上,耸然异之,以为非今世之人也。莘老言:“此人,人知之者尚少,子可为称扬其名”。[42]

另外,《宋史‧文苑传》亦载:

苏轼尝见其诗文,以为超轶绝尘,独立万物之表,世久无此作,由是声名始震。[43]

既然孙觉指其时已为国子监教授的黄庭坚仍“人知之者尚少”,并托极富名望的苏轼“为称扬其名”,最后黄庭坚因苏轼为之逾扬而“声名始震”,这便代表山谷后来之所以名声鹊起,是靠苏轼的逾扬,而非科举的试赋,试赋本身对山谷名声似乎没有多大作用。进一步说,从山谷《题意可诗后》重“句”多于重“律”,[44]以及山谷期后写赋不仅不再以律赋为主,而且题材内容少涉经义,笔者由此推测:科举试赋之于山谷作赋,山谷就算没有反弹的抗拒,也起码没有太多的参考。

不仅如此,二赋还可以为北宋科举及试赋的历史原貌,提供实际的左证:

(一)内容方面,从二赋皆与经义有关,确实可以证明试赋是北宋科举在诗赋与经义之争下,通过结合诗赋的外在形式与经义的思想内涵而调和诗赋与经义之争所产生的矛盾;[45]

(二)试赋韵书方面,《宋史‧选举志》载“凡就试,唯词赋者许持《切韵》《玉篇》”,[46]当中记载可靠吗?考陈彭年等人早于大中祥符元年(1008)编修《广韵》,已据《切韵》等韵书编修而成,并且定为官修韵书,景祐年间亦有依据景德四年(1007)《韵略》再次修订的《礼部韵略》,然而山谷二赋押韵的韵部(包括《礼部韵略》不收的“完”字),不但与《礼部韵略》脗合,而且也与《广韵》《切韵》相合,倘若考虑到李焘《续资治通鉴长编》载景祐元年(1034)“时祁(案,宋祁)等言《广韵》《韵略》,多疑混字,举人程试间或误用,有司论难,互执异同,乃致上烦亲决,故请加撰定”,[47]则知北宋试赋至少许持《广韵》《切韵》《礼部韵略》,也就是黄庭坚曾称的“床敷设箱篚,赋纳忽数束”。[48]反而《玉篇》因按部首编排,对于试赋者而言,检索相对不便。沿此思路,笔者疑《宋史‧选举志》所载不尽准确;

(三)押韵方面,历代对所谓八韵、四平四仄与以题为韵,存在两种不同的看法:一种说法是依题目用韵次序,清人李调元《赋话》即持此说;[49]另一种说法是不依题目用韵次序,宋人洪迈《容斋续笔》即持此说。[50]究竟哪种说法较为可信?笔者认为,如果从二赋的押韵分布现象,可见迟自治平元年(1064)已有不依次用韵的情况出现,而且四平四仄,平仄相间,故李调元所谓“宋人则篇篇顺叙,鲜有顚倒错综者”应误;

(四)平仄、粘连及声音病犯方面,陈鹄《耆旧续闻》说“四声分韵,始于沈约。至唐以来,乃以声律取士,则今之律赋是也。凡表、启之类,近代声律尤严,或乖平仄,则谓之‘失黏’。然文人出奇,时有不拘此格者”,[51]顾南雅《律赋必以集》亦说“音节随时各异,自汉至唐宋,随取一两口读去,音节迥然不同。今则必须以谐和为主”“唐人押仄韵,出句末往往亦用仄字;平韵,则出句末断无用平字者,自有一定体例”。[52]那末,陈、顾二说是否可信?今据山谷《位一天下之动赋》“既相感以情伪,又弗同于趋舍”(仄平仄仄平仄,仄仄平平仄仄)、“必据要会,以齐正雅”(仄仄仄仄,仄平仄仄),以及《春秋元气正天端赋》“遵余制以昭其法,拨乱世以反其正”(平平仄仄平平仄,仄仄仄仄仄平仄)、“不正其端,则其功或息;不书其元,则其本孰谓”(仄仄平平,仄平平仄仄;仄平平平,仄平仄仄仄),可见如押仄韵,出句末则时用平字,时用仄字,我们即可依此推测北宋试赋与唐人押韵不同,而且在平仄、粘连的要求上应该不严。值得一提的是,有学者指律赋在声音病犯上有严格的要求,[53]此说恐怕不确。我们从山谷二赋之出现重字,而且北宋试赋应如唐代有“日暮许烧烛三条”时限,在此特殊情境下,科场士子于声音病犯方面,不太可能过于讲究。也就是说,声音病犯充其量只能说出现于非试赋的律赋,而不是试赋的律赋;

(五)篇幅字数方面,对于律赋每句字数的问题,学者邝健行指“句式以四六为主”,[54]我们不能说此论为全对,亦不能说其为全错,因为根据本文所论山谷两篇律赋,本身非四六句式亦复不少。正因如此,笔者认为学者曾枣庄的说法较为精准:“宋代律赋的句式富于变化,由唐至宋,律赋之法度渐密,对偶句式以四四、六六、四六、六四为例程;四六、六四所用为隔句对。但在仁宗朝以后,宋代律赋的句式多有突破这一例程者”。[55]今观山谷二赋,明显属于其中的“多有突破”四六句式“例程者”。此外,在全赋字数的问题上,有学者指唐代“试赋长者,通例三百五十字以上,四百字以下”,[56]也有学者指“一篇律赋的文字约略以三百六十字为正格。虽然全篇句型结构,可在合乎规定的范围内,稍加调适,但一般隔句对以五到八联较为常见。然而到北宋仁宗庆历四年以后,却有明显更异”。[57]揆诸《位一天下之动赋》《春秋元气正天端赋》二赋:前者全篇467字,隔句对9联;后者共400字,隔句对10联。这既可一方面说明从唐代试赋发展而来的北宋试赋,其篇幅限制已异于唐代,变得较为宽松,亦可另一方面证明山谷二赋有别于律赋正格,正处于律赋发展的变革阶段,而北宋律赋的变革时期至少在治平四年仍然持续。

要之,《位一天下之动赋》《春秋元气正天端赋》二赋应为山谷中举前的试赋之文,分别作于治平元年及治平四年,而以后者而顺利及第。及第以后,山谷似乎不太染指于以经义为内容的律赋,乃至律赋此一文体。我们也可从二赋侧面窥见北宋科举与律赋的端倪。北宋之所以试赋,之所以以经义为内容,缘于利用此一形式与内容来调和诗赋与经义之争所产生的矛盾。士人试赋,理应不只限《切韵》《玉篇》二书,作赋则可不依题目用韵次序,而且在平仄、粘连与声音病犯上的要求应该并不过于严苛。即使应有字限,也不再以三百六十字为正格或四百字以下之限。

至此可见,双向互证方法,有助于廓清文本与文本外缘之间的关系。一方面从北宋科举生态来检视《位一天下之动赋》《春秋元气正天端赋》二赋的系年及瑜瑕,另一方面再从二赋反过来引证或反证黄庭坚的作赋趋向与态度,以至长期以来有关北宋科举试赋的成说。通过这种方法,充份凸显文学的重要性在于能够为北宋科举乃至历史制度,提供实在具体而又活生生的有力左证。

注释:

*本文曾提交及宣读于香港大学中文学院主辧“科举与辞赋:国际赋学研讨会”,其间及其后的学术研讨先后蒙许结、廖美玉、潘务正等学者不吝赐教,以及学报编辑与匿名评审专家惠示卓见。本文即据此斟酌修订。

[1][清]李調元著,肖勇校注:《雨村賦話》卷5,巴蜀書社2013年版,第204-205頁。

[2]有关黄庭坚辞赋研究现况,黄君主编《黄庭坚研究论文选》(江西教育出版社2005年版),从其中的第一卷“文学篇(1980-1998)”及第二卷“文学篇(1999-2005)”可见辞赋研究为数极少。就笔者所见,今人已发表的黄庭坚辞赋研究论文,仅何玉兰《苏轼、黄庭坚赋体文学比较》(《乐山师专学报(社会科学版)》,1998年第1期)及王以宪《黄庭坚辞赋平议》(《江西师范大学学报(哲学社会科学版)》,2005年第6期)等而已,可谓寥寥。

[3][清]永瑢等撰:《四库全书总目》卷154,中华书局1965年版,第1328页。

[4]同上注。

[5]郑永晓先生《黄庭坚年谱新编》(社会科学文献出版社1997年版)惜未系年,其后整理的《黄庭坚全集辑校编年》则收二赋,然均系于“未编年作品”(江西人民出版社2011年版,第1359-1361页)。刘琳、李勇先、王蓉贵校点《黄庭坚全集》虽收二赋,亦未编年(四川大学出版社2001年版,第3册,第1482-1483页)。

[6]王以宪《黄庭坚辞赋平议》,第55页。

[7][元]脱脱等撰,中华书局编辑部点校:《宋史》卷155,中华书局1985年版,第3604页。

[8][宋]欧阳修著,李逸安点校:《欧阳修全集》卷128《诗话》,中华书局2001年版,第1957页。

[9][宋]刘克庄著,辛更儒笺校:《刘克庄集笺校》卷99《李耘子诗卷》,中华书局2011年版,第4163页。

[10][日]铃木虎雄著,殷石臞译:《赋史大要》,台湾中正书局1976年版,第163-164页。

[11]据《文苑英华》题下注“以‘洪台独存,浮景在下’为韵”([宋]李昉《文苑英华》卷五十,明刻本)。今检《通天台赋》亦曾用其中七字,依次为“台”“下”“洪”“在”“浮”“景”“烛”,而无“存”字。对此,学者王士祥考证《文苑英华》“存”当为“出”之讹(详见《浅论唐代状元赋的文体意义》,《中州学刊》2011年4期,第220—222页)。

[12]詹杭伦等学者曾就苏轼律赋详细剖析,详见詹杭伦、李立信、廖国栋:《唐宋赋学新探》,台湾万卷楼2005年版,第209-227页。

[13][日]铃木虎雄著,殷石臞译:《赋史大要》,第175页。

[14][宋]李焘撰,上海师范大学古籍整理研究所、华东师范大学古籍整理研究所点校:《续资治通鉴长编》卷19,中华书局2004年版,第434页。

[15][清]李調元著,肖勇校注:《雨村赋话》卷9,第258页。

[16][唐]裴庭裕撰,田廷柱点校:《东观奏记》附録三《唐宣宗遗闻轶事汇编》所引《北梦琐言》卷4,中华书局1994年版,第187页。

[17]详见张伯伟:《全唐五代诗格汇考》附录三《赋谱》,江苏古籍出版社2002年版。

[18]许结:《赋学讲演录》,北京大学出版社2009年版,第176页。

[19][宋]郑起潜:《声律关键》,载[清]阮元辑:《宛委别藏》,江苏古籍出版社1988年版,第1页。

[20]学者邝健行曾指“(一)讲求对偶;(二)重视声音谐协,避免病犯;(三)限韵,以八韵为原则;(四)句式以四六为主”(详见《律赋论体》,收入许结、徐宗文主编:《中国赋学》,江苏教育出版社2007年版,第298页)。笔者认为,此或为唐代律赋特点,其中(二)与(四),从本文所分析的山谷二赋,似乎未必适用于北宋律赋特点。详见后文。

[21]许结:《赋学讲演录》,第165页。

[22][宋]孙奕撰,侯体健、况正兵整理:《履斋示儿编》卷10“省题诗更须留意”条,大象出版社2019年版,第204页。

[23]丁传靖辑:《宋人轶事汇编》卷12,中华书局2003年版,第646页。

[24][宋]黄㽦:《山谷年谱》卷一,清文渊阁四库全书本。

[25]详见曾枣庄、刘琳主编:《全宋文》,上海辞书出版社、安徽教育出版社2006年版,第104册。

[26]参见刘琳、李勇先、王蓉贵校点:《黄庭坚全集》(四川大学出版社2001年)附录《豫章别集跋》,该跋以嘉靖本《豫章别集》卷末为底本。学者浅见洋二指出,该跋不见于今之四库本,详见氏著:《黄庭坚诗注的形成与黄㽦〈山谷年谱〉——以真迹及石刻的利用为中心》,《中山大学学报(社会科学版)》2011年第 2期,第25-26页。

[27][宋]李焘撰,上海师范大学古籍整理研究所、华东师范大学古籍整理研究所点校:《续资治通鉴长编》卷76,第1740页。

[28][宋]欧阳修撰,李伟国点校:《归田録》卷2,中华书局1981年版,第22页。

[29]案,事见理宗朝,[元]脱脱等撰,中华书局编辑部点校:《宋史》卷136《选举志》,第3636页。

[30]有关山谷集的编纂,可参见[清]永瑢等撰:《四库全书总目》卷154“山谷内集三十卷、外集十四卷、别集二十卷、词一卷、简尺二卷、年谱三卷”提要,中华书局1965年版,第1328页。

[31]详见黄宝华《黄庭坚评传》附录《黄集的版本》“一、诗文的结集与传世的版本”,南京大学出版社1998年版,第492-505页。

[32]郑永晓《黄庭坚全集辑校编年》以理校径改作“王”,笔者今从嘉靖本。

[33]刘琳、李勇先、王蓉贵校点《黄庭坚全集》及郑永晓《黄庭坚全集辑校编年》将该句句读为“其变俗也偃之如草,其容民也盖之若天”。笔者以律赋以四六为主,且认为以“也”字送,故此认为当断为“其变俗也,偃之如草;其容民也,盖之若天”。

[34]虽然《荀子‧乐论》有“乐者,圣人之所乐也,而可以善民心。其感人深,其移风易俗,故先王导之以礼乐而民和睦”,笔者认为山谷该句应非本此,反而用五经之典,方脗合以经学为内容的科举试赋之语境。

[35][清]浦铣《复小斋赋话》卷上,清乾隆五十三年刻本。

[36][宋]丁度《释文互注礼部韵略》卷五,上海涵芬楼景印常熟瞿氏铁琴铜剑楼藏宋刊本,详见《四部丛刊‧经部》,台湾商务印书馆1981年版,第10册,第86页。

[37][宋]魏泰撰,燕永成整理:《东轩笔録》卷12,大象出版社2019年版,第296页。

[38][宋]范镇撰,汝沛、永成整理:《东斋记事》卷1,大象出版社2019年版,第252页。

[39]诚然,还有第四种可能是:《山谷别集》非顺序编年,而四库本即“安徽巡抚采进本”才是二赋原貌。然而,笔者认为,此一可能性最欠说服力。须知道,一来编者黄㽦应有强烈的编年意识,二来《位一天下之动赋》唯独四库本作“纭”字,而嘉靖本、缉香堂刊本及陈元龙《历代赋汇》均作“然”字,故此不必赘述。

[40][元]脱脱等撰,中华书局编辑部点校:《宋史》卷155,第3605页。

[41]同上注,第3612页。

[42][宋]苏轼著,李之亮笺注:《苏轼文集编年笺注》卷52,巴蜀书社2011年,第739页。

[43][元]脱脱等撰,中华书局编辑部点校:《宋史》卷444,第13109页。

[44]《题意可诗后》载“宁律不谐,而不使句弱。用字不工,不使语俗。此庾开府之所长也。然有意于为诗也,至于渊明,则所谓‘不烦绳削而自合者’,虽然巧于斧斤者,多疑其拙窘,于检括者,辄病其放。孔子曰:‘寗武子其智可及也,其愚不可及也’,渊明之拙与放,岂可为不知者道哉”(曾枣庄、刘琳主编:《全宋文》,上海辞书出版社、安徽教育出版社2006年版,册106,第187页)。案,“用”字,《诗人玉屑》此前有“宁”字。笔者疑该句本作“宁字不工”,其中“宁”字或许本作“甯”,未知是否复因文字漫漶,后人讹为“用”。姑备一说。

[45]此可引证学者许结所称“从整个文化的背景来看,却是诗赋与经义的冲突在赋域中的调和。赋既然是浇薄的,讲究辞章声律的,与经义不同,那我就用经义来出题,所以到北宋中后期以后,大部分考试题都来自经义”,详见《赋学讲演录》,第171页。

[46][元]脱脱等撰,中华书局编辑部点校:《宋史》卷155,第3605页。

[47][宋]李焘撰,上海师范大学古籍整理研究所、华东师范大学古籍整理研究所点校:《续资治通鉴长编》卷114,第2674页。

[48]参见《次韵冕仲考进士试卷》,[宋]黄庭坚撰,[宋]任渊、史容、史季温注,刘尚荣点校:《黄庭坚诗集注》卷8,中华书局2003年版,第300页。

[49]李调元指“唐人赋韵,有云‘次用韵’者,始依次递用;否则,任以己意行之。晚唐作者,取音节之谐畅,往往以一平一仄相间而出。宋人则篇篇顺叙,鲜有顚倒错综者矣”,参见[清]李调元著,肖勇校注:《雨村赋话》卷2,第183页。

[50]洪迈曾指“国朝太平兴国三年九月,始诏自今广文馆及诸州府、礼部试进士律赋,并以平侧次用韵,其后又有不依次者,至今循之”,参见[宋]洪迈撰,孔凡礼整理:《容斋续笔》卷13“试赋用韵”条,大象出版社2019年版,第371页。

[51][宋]陈鹄録撰,储玲玲整理:《耆旧续闻》卷4,大象出版社2019年版,第262页。

[52][清]顾南雅《律赋必以集》卷首“例言”,清嘉庆二十五年本。

[53]学者邝健行指“律赋是采用诗律入赋的作品,赋对声律的要求,其实跟诗没有分别,起码没有重大分别。《文镜秘府论》往往诗赋并提,或者由诗引到赋。平头又云:‘四言七言又诗赋颂,以第一句首字,第二句首字,不得同声,不复拘以字数次第也。’上尾又云:‘其赋颂,第一句末不得与第二句末同声。’蜂腰又云:‘其诸赋颂,怕须以青斟酌避之。’ 鹤膝又云:‘凡诸赋颂,一同五言之式。’我们明白这些,才能明白为甚么白居易在《赋赋》中特别提出要‘谐四声,祛八病’和‘文谐宫律’。我们只有了解了这个,才能了解及分析《文镜秘府论》所引赋作的病犯”(详见《律赋论体》,第300页)。其说固有价值,然是否代表可揆诸《文镜秘府论》之病犯论述放大并且套用到唐宋律赋之上?笔者存疑焉。

[54]同上书,第298页。

[55]曾枣庄:《论宋代律赋》,《宋代文学研究丛刊》2002年第8期,第286页。

[56][日]铃木虎雄著,殷石臞译:《赋史大要》,第178页。

[57]詹杭伦:《唐宋赋学新探》,第202页。

【作者简介】

黄伟豪,博士,上海交通大学人文学院副教授。研究方向:先唐及宋代文学与文化现象。